Внезапные летние ураганы и ливни не помешали сегодня, 20 июня 2024 года, собраться юным специалистам на заключительное в данном учебном году двухсекционное заседание Школы Молодого антрополога, посвященное научному диалогу России и Китаю в сфере физической антропологии. Мы также добавим, что данное заседание можно назвать условным «юбилеем» Школы, так как оно – 15-е по счету!

В первой методологически-вводной секции заседания Школы выступили кандидат биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра физической антропологии ИЭА РАН Г. А. Аксянова с обзорным докладом отечественных исследований в области физической антропологии и палеоантропологии Восточной Азии и Китая и старший научный сотрудник Центра физической антропологии ИЭА РАН к.и.н. А. П. Пестряков с заключительным комментарием по краниологии вынесенного на обсуждение региона. Галина Андреевна  в своем докладе подчеркнула, что территория Восточной Азии всегда интересовала советский и российских ученых-антропологов, так как в Китае, в отличие от России и стран бывшего СССР, многие этапы ископаемых предков человека (от рамапитеков и «палеообезьян» до ископаемых ранних и поздних форм человека) достоверно там проживали. Был дан подробный обзор наиболее известных и актуальных на сегодняшний день находок (включая зубы гигантопитеков), представлен перечень наиболее фундаментальных исследований по региону Китая, показаны исследования на китайских выборках на предмет изучения различных антропологических признаков. Александр Петрович в своем развернутом послесловии-комментарии отметил, что В. Бунак еще столетие назад привел аргумент в пользу того, что известная нам расовая классификация является релевантной только для современного живого населения, в то время как ископаемые находки требуют создания совершенно новой (актуальной для того времени) классификации расовых признаков. Так Александр Петрович подвел нас к обзору разработанной краниологической классификации, где все население земного шара можно подразделить на три панойкуменных краниотипа: тропиды, голарктиды, пацифиды. Названия присвоены по зонам их происхождения и первоначального расселения, а именно: тропики, Арктика, Тихий океан. Интересно, что классификация А. П. Пестрякова является оригинальной разработкой, в основу которой положен оригинальный комплекс признаков. В контексте темы заседания ШМА Александр Петрович рассуждал о том, как данные по краниологии Китая в свете его классификации помогают в поддержке научного аргумента, что первые волны переселенцев в Америку через участки суши Берингии происходят от древних восточноазиатских монголоидов.

в своем докладе подчеркнула, что территория Восточной Азии всегда интересовала советский и российских ученых-антропологов, так как в Китае, в отличие от России и стран бывшего СССР, многие этапы ископаемых предков человека (от рамапитеков и «палеообезьян» до ископаемых ранних и поздних форм человека) достоверно там проживали. Был дан подробный обзор наиболее известных и актуальных на сегодняшний день находок (включая зубы гигантопитеков), представлен перечень наиболее фундаментальных исследований по региону Китая, показаны исследования на китайских выборках на предмет изучения различных антропологических признаков. Александр Петрович в своем развернутом послесловии-комментарии отметил, что В. Бунак еще столетие назад привел аргумент в пользу того, что известная нам расовая классификация является релевантной только для современного живого населения, в то время как ископаемые находки требуют создания совершенно новой (актуальной для того времени) классификации расовых признаков. Так Александр Петрович подвел нас к обзору разработанной краниологической классификации, где все население земного шара можно подразделить на три панойкуменных краниотипа: тропиды, голарктиды, пацифиды. Названия присвоены по зонам их происхождения и первоначального расселения, а именно: тропики, Арктика, Тихий океан. Интересно, что классификация А. П. Пестрякова является оригинальной разработкой, в основу которой положен оригинальный комплекс признаков. В контексте темы заседания ШМА Александр Петрович рассуждал о том, как данные по краниологии Китая в свете его классификации помогают в поддержке научного аргумента, что первые волны переселенцев в Америку через участки суши Берингии происходят от древних восточноазиатских монголоидов.

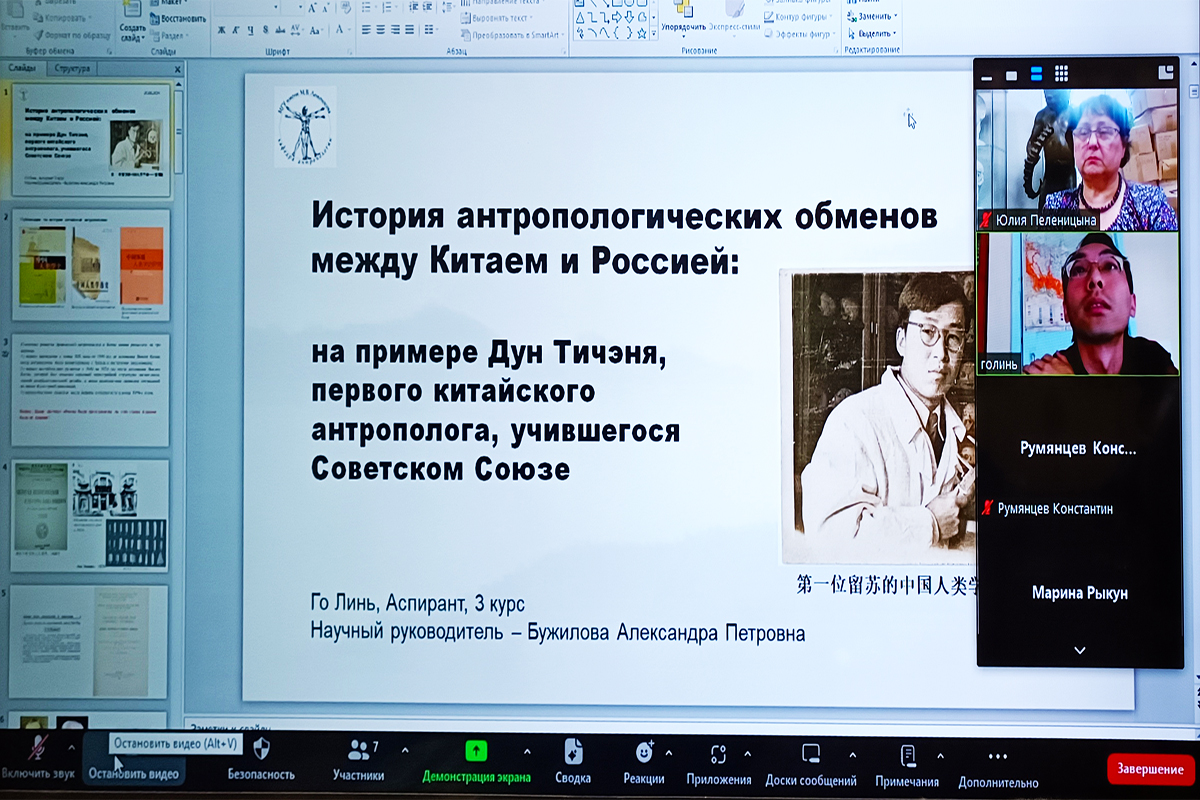

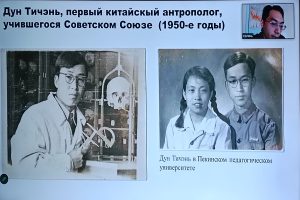

Во второй исторической секции заседания Школы был представлен доклад «История антропологических обменов между Китаем и Россией на примере Дун Тичэня, первого китайского антрополога, учившегося в Советском Союзе» аспиранта кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Го Линя. Слушателям был представлен вне всякого сомнения интереснейший рассказ жизни данного китайского ученого от начала его карьеры в Пекинском педагогическом университете и судьбоносной поездки по студенческому обмену в Китай до недолгой, но яркой дружбы со светилом советской антропологии Александром Александровичем Зубовым и безвременной гибели Дун Тичэня в начале 1960-х гг. Го Линь также отметил в своем докладе, что столетнее развитие физической антропологии в Китае можно разделить на три периода: период конца XIX до 1949 года, когда антропология только зарождалась как дисциплина в китайских академических кругах, период нестабильного развития с 1949 по 1976 гг., а также период реформ и политики открытости с 1970-ых и по наши дни.

Дорогие коллеги и участники наших заседаний Школы Молодого Антрополога!

Вот и подошел к концу очередной учебный год, наша Школа уходит на летние каникулы, желаем вам продуктивного поля и исследований! И до скорых встреч осенью!

В заключение приводим краткий список отечественных научных работ по теме проведенного занятия (из презентации Г.А. Аксяновой):

Бунак В. В. Род Ноmо, его возникновение и последующая эволюция. М.: Наука, 1980. 329 с.

Дебец Г.Ф. Опыт графического изображения классификации человеческих рас // Сов, этнография, 1958. № 4. С. 74-94.

Дебец Г.Ф. Расовый состав мира // Атлас народов мира. М.: ГУГИК ГГК СССР, 1964. С. 118-123,

Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Антропология. М.: Высшая школа, 1978. 528 с.

Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза. М.: 1977. 263 с.

Алексеев В.П. Становление человечества. М.: Мысль, 1984, 462 с.

Алексеев В.П. Человек: эволюция и таксономия, М.: Наука, 1985, С. 192-219.

Зубов А. А. Палесантропологическая родословная человечества. М.: ИЭА РАН, 2004. 551 с.

Дробышевский С.В. Книги, статьи, сайт.

Чебоксаров Н.Н. Основные направления расовой дифференциации в Восточной Азии // ТИЭ. Нов. сер. Т. II. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1947. С. 24-83.

Чебоксаров Н.Н. Основные принципы антропологических классификаций // Происхождение человека и древнее расселение человечества. М.: Изд. АН СССР, 1951. С. 291-322. (Труды Ин-та этнографии АН СССР. Нов. сер. Т. 16)

Чебоксаров Н.Н. Этническая антропология Китая. М.: Наука, 1982. 300 с.

Алексеев В.П. География человеческих рас. М.: Наука, 1974. 351 с.

Алексеев В.П. Протоморфные монголоиды Внутренней Азии и заселение Америки // Расы и народы. Вып. 15. М.: Наука, 1986. С. 78-89.

Пестряков А.П., Григорьева О.М. Краниологическая дифференциация современного населения // Расы и народы. Вып. 30. М.: Наука, 2004. С. 86-131.

*** Беневоленская Ю.Д. (затылочный индекс у азиатских монголоидов); панойкуменная дифференциация современного человечества: Козинцев А.Г., Мовсесян А.А. (краниоскопия),

Хить Г.Л. и Долинова Н.А. (дерматоглифика).

Информация предоставлена Егором Крыковым